PIC

| Jeans & Development | 電子ブロック工房 | 三日坊主 | フロントページ |

18F14k50で、USB通信 [PIC]

2011年11月7日

現在、週末はパチパチマイコンのプログラミングで楽しんでいる。16ビットのかけ算ルーチンが完成したので、次は円周率の計算に行こうと、電源を切らずに置いておいた。が、週の半ばで突然の停電。ここカリフォルニアでは、しょっちゅう停電する。為に、プログラミング途中のコードが全部失われてしまった。また一から打ち込まなければならない。

こんな事になる前に、まずカセットテープインターフェースなどの、保存装置が必要だ。もっとも、カセットテープからのデータを読み込むためのプログラムは、電源を切らずにRAMに置いておくか、毎回手打ちするか、この部分はPROMに焼くかをしないといけないのだけれど。

カセットテープインタフェースの回路設計のため、手持ちの部品で、CMOS-ICからの出力をパソコンで録音して、その録音した音をCMOS-ICに認識させるなどのテストを行ったが、どうやらオシロスコープが必要だということが分かった。

オシロスコープも最近は一万円ほどの値段からあるが、今回のインターフェースが完成すれば後は使うことはなくなるかもしれないし、今回の用途は最小限の性能の物で良さそうなので、自作することにした。MicrochipのPICマイコンにはA/Dコンバーターが付いているので、その値を逐次読み取って、PCに送信するだけの簡単な回路で良さそうだ。

そこで、先延ばしになっていた、PCとPICの間を、USBで通信する手法の会得に着手することに。

先日、日本に一時帰国にしたときに、「改訂新版 PICで楽しむ USB 機器自作のすすめ」を買ってある。しかも、パチパチマイコンの部品を購入する際、ついでにPIC18F14k50と、12 MHzの水晶やUSBプラグ差し込み口等も購入してある。お膳立ては出来ている。

こんな事になる前に、まずカセットテープインターフェースなどの、保存装置が必要だ。もっとも、カセットテープからのデータを読み込むためのプログラムは、電源を切らずにRAMに置いておくか、毎回手打ちするか、この部分はPROMに焼くかをしないといけないのだけれど。

カセットテープインタフェースの回路設計のため、手持ちの部品で、CMOS-ICからの出力をパソコンで録音して、その録音した音をCMOS-ICに認識させるなどのテストを行ったが、どうやらオシロスコープが必要だということが分かった。

オシロスコープも最近は一万円ほどの値段からあるが、今回のインターフェースが完成すれば後は使うことはなくなるかもしれないし、今回の用途は最小限の性能の物で良さそうなので、自作することにした。MicrochipのPICマイコンにはA/Dコンバーターが付いているので、その値を逐次読み取って、PCに送信するだけの簡単な回路で良さそうだ。

そこで、先延ばしになっていた、PCとPICの間を、USBで通信する手法の会得に着手することに。

先日、日本に一時帰国にしたときに、「改訂新版 PICで楽しむ USB 機器自作のすすめ」を買ってある。しかも、パチパチマイコンの部品を購入する際、ついでにPIC18F14k50と、12 MHzの水晶やUSBプラグ差し込み口等も購入してある。お膳立ては出来ている。

Low Pin Count USB Development Kit [PIC]

2009年10月13日

PICをUSBでPCにつなげたい。日本に住んでいれば、PICで楽しむ USB機器自作のすすめ、この一冊を購入することから始めるのだろうけれど…。

とりあえず、Microchipの『Low Pin Count USB Development Kit』を試してみることにした。

実際にはこのキットは購入していない。購入せずとも、『Low Pin Count USB Development Kit User's Guide』が上記リンクからダウンロードできる。これを読んでみた所、PICkit2があればプログラミングできるようなので、とりあえずPIC18f14k50でのプログラミングがどんなものなのかを体験してみた。

とりあえず、Microchipの『Low Pin Count USB Development Kit』を試してみることにした。

実際にはこのキットは購入していない。購入せずとも、『Low Pin Count USB Development Kit User's Guide』が上記リンクからダウンロードできる。これを読んでみた所、PICkit2があればプログラミングできるようなので、とりあえずPIC18f14k50でのプログラミングがどんなものなのかを体験してみた。

PIC16f690とMAX232でシリアル通信 [PIC]

2009年9月27日

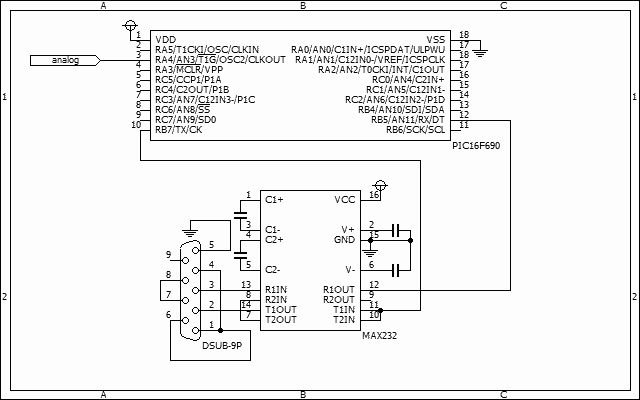

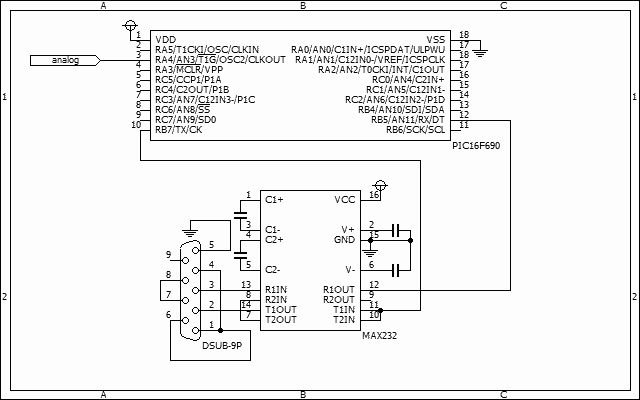

PCとPICとの間で通信ができれば、マイクロコントローラを用いた回路の可能性が広がる。今時のコンピューターでは外部回路との通信にはUSBがメインだが、PIC18f14k50などを用いれば、これができるらしい。他には、FT232Rなどを用いた方法があるようだ。これらの方法は、USB用のドライバを用意する必要があるという点で、少し敷居が高い。少し勉強して、後ほどトライすることにしたい。

今やろうとしているのは、MAX232を用いてRS232Cで通信する方法。今使っているノートパソコンにはRS232Cの端子は無いのだが、USB→RS232C変換機を用いてRS232Cのシリアル通信を行うことができる。

今やろうとしているのは、MAX232を用いてRS232Cで通信する方法。今使っているノートパソコンにはRS232Cの端子は無いのだが、USB→RS232C変換機を用いてRS232Cのシリアル通信を行うことができる。

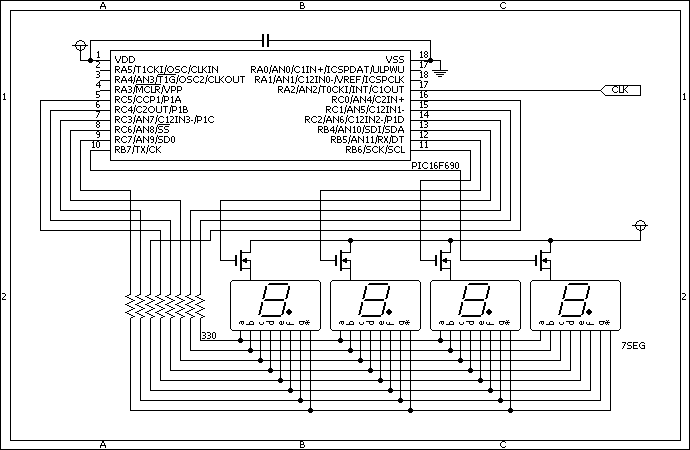

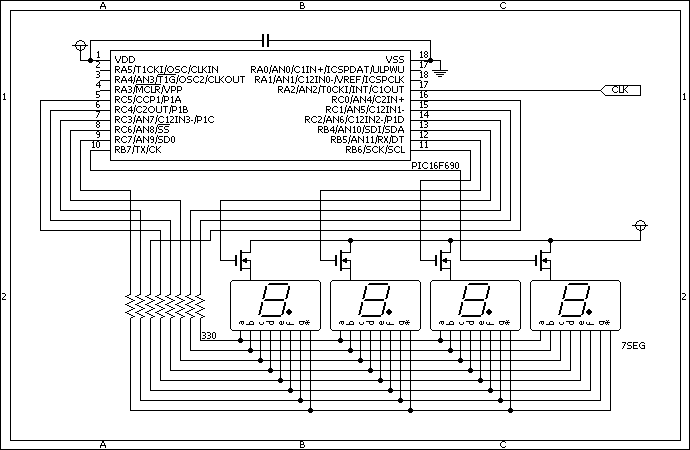

PIC16f690を使った周波数測定器と発振回路 [PIC]

2009年9月19日

色々と考えるところ有って、PIC16f690を用いて、1 Hzから50 MHzまで測定できる簡易周波数測定器と、その動作検証のための発振回路を作成した。

pi calculator [PIC]

2009年7月12日

IC16F690をつかった、pi calculatorの完成形。結果は、

3.141592653589793238462643383279502884

となる。

以下は、3.141592653589793238462643まで計算したところ。

本当は、小数点以下36桁まで計算し表示するのだが、その計算に8分強かかる。フルの長さの動画がアップできなかった。

3.141592653589793238462643383279502884

となる。

以下は、3.141592653589793238462643まで計算したところ。

本当は、小数点以下36桁まで計算し表示するのだが、その計算に8分強かかる。フルの長さの動画がアップできなかった。

PICkit 2を購入 [PIC]

2009年6月21日

先日、サンフランシスコの紀伊国屋に行ったとき、何気なく手にしたトランジスタ技術・2009年4月号。そこでの特集が、『これなら分かる!!PICマイコン』。以前から、PICでもAVRでもなんでもいいから、マイクロコントローラを使えるようにならにゃイカンなと思っていて、その機会がなかったのだが、これを機に勉強することにした。

トラ技をよむと、Cでプログラムが組めるではないか!しかも、HITEC-C liteというのを用いれば、すべてフリーソフトでできる。これはいい。アセンブラも楽しいが、Cで組めるとなると、やりたいことがすぐにコードになるという利点がある。

Microchip社が、これもフリーで出しているMPLAB IDEと、HITEC-Cを用いてトラ技を見ながら始めて書いたコードは以下のとおり。

main()関数の中に色々と書けば、色々とできる。簡単・簡単。

トラ技をよむと、Cでプログラムが組めるではないか!しかも、HITEC-C liteというのを用いれば、すべてフリーソフトでできる。これはいい。アセンブラも楽しいが、Cで組めるとなると、やりたいことがすぐにコードになるという利点がある。

Microchip社が、これもフリーで出しているMPLAB IDEと、HITEC-Cを用いてトラ技を見ながら始めて書いたコードは以下のとおり。

#include <pic.h>

__CONFIG(INTIO & WDTDIS & PWRTDIS & MCLRDIS & UNPROTECT & BORDIS & IESODIS & FCMDIS);

void main(){

}main()関数の中に色々と書けば、色々とできる。簡単・簡単。