IC・トランジスタで出来たコンピューターを設計・製作するためのブログ

| Jeans & Development | 電子ブロック工房 | 三日坊主 | フロントページ |

ニーモニック表 [CPU]

2007年4月27日

演算命令

INC A

DEC A

INC B

DEC B

INC C

DEC C

COMP A,D

ADD A,D (結果は、Zレジスタに入る)

NOT A (結果は、Zレジスタに入る)

NOT D (結果は、Zレジスタに入る)

AND A,D (結果は、Zレジスタに入る)

OR A,D (結果は、Zレジスタに入る)

SHL A (上位ビットにCF2を使いシフト。下位ビットはCF1へ)

SHR A (下位ビットにCF2を使いシフト。上位ビットはCF1へ)

ジャンプ命令

JMP (ジャンプ先は、Jレジスタの値)

JZ (ジャンプ先は、Jレジスタの値)

JNZ (ジャンプ先は、Jレジスタの値)

JC (ジャンプ先は、Jレジスタの値)

JNC (ジャンプ先は、Jレジスタの値)

LOOP(ジャンプ先は、Jレジスタの値)

JMPF(MOV CS,Z 及び MOV IP,J)

INC A

DEC A

INC B

DEC B

INC C

DEC C

COMP A,D

ADD A,D (結果は、Zレジスタに入る)

NOT A (結果は、Zレジスタに入る)

NOT D (結果は、Zレジスタに入る)

AND A,D (結果は、Zレジスタに入る)

OR A,D (結果は、Zレジスタに入る)

SHL A (上位ビットにCF2を使いシフト。下位ビットはCF1へ)

SHR A (下位ビットにCF2を使いシフト。上位ビットはCF1へ)

ジャンプ命令

JMP (ジャンプ先は、Jレジスタの値)

JZ (ジャンプ先は、Jレジスタの値)

JNZ (ジャンプ先は、Jレジスタの値)

JC (ジャンプ先は、Jレジスタの値)

JNC (ジャンプ先は、Jレジスタの値)

LOOP(ジャンプ先は、Jレジスタの値)

JMPF(MOV CS,Z 及び MOV IP,J)

CPUのスペック案 [CPU]

2007年4月27日

レジスタは8ビット、メモリ空間の1ワードは4ビットの変則型にしようと思う。メモリ空間は、16ビットのアドレス指定で64Kワード(32Kビット)。CS・DSを用いたセグメント指定により、256ワードごとに空間を分割して使用する。

Aレジスタ(8ビット) - 演算用

上位4ビット:AHレジスタ

下位4ビット:ALレジスタ

Bレジスタ(8ビット) - メモリアドレス指定用

上位4ビット:BHレジスタ

下位4ビット:BLレジスタ

Cレジスタ(8ビット) - カウンタ

上位4ビット:CHレジスタ

下位4ビット:CLレジスタ

Dレジスタ(8ビット) - 演算補助

上位4ビット:DHレジスタ

下位4ビット:DLレジスタ

Jレジスタ(8ビット) - ジャンプ先指定

Zレジスタ(8ビット) - 代入および演算結果格納

上位4ビット:ZHレジスタ

下位4ビット:ZLレジスタ

Fレジスタ(4ビット) - フラグ格納用

CF1(キャリーフラグ)

CF2(シフト・ローテート用フラグ)???

ゼロフラグはない(Zレジスタがゼロフラグを兼ねる)

サインフラグはない(Zレジスタ上位1ビットがサインフラグを兼ねる)

IP(8ビット) - 命令実行位置

CS(8ビット) - コードセグメント

DS(8ビット) - データセグメント

最初の設計では、インテル型にしてみた。スタックの実装は、とりあえず先送りにする。

Aレジスタ(8ビット) - 演算用

上位4ビット:AHレジスタ

下位4ビット:ALレジスタ

Bレジスタ(8ビット) - メモリアドレス指定用

上位4ビット:BHレジスタ

下位4ビット:BLレジスタ

Cレジスタ(8ビット) - カウンタ

上位4ビット:CHレジスタ

下位4ビット:CLレジスタ

Dレジスタ(8ビット) - 演算補助

上位4ビット:DHレジスタ

下位4ビット:DLレジスタ

Jレジスタ(8ビット) - ジャンプ先指定

Zレジスタ(8ビット) - 代入および演算結果格納

上位4ビット:ZHレジスタ

下位4ビット:ZLレジスタ

Fレジスタ(4ビット) - フラグ格納用

CF1(キャリーフラグ)

CF2(シフト・ローテート用フラグ)???

ゼロフラグはない(Zレジスタがゼロフラグを兼ねる)

サインフラグはない(Zレジスタ上位1ビットがサインフラグを兼ねる)

IP(8ビット) - 命令実行位置

CS(8ビット) - コードセグメント

DS(8ビット) - データセグメント

最初の設計では、インテル型にしてみた。スタックの実装は、とりあえず先送りにする。

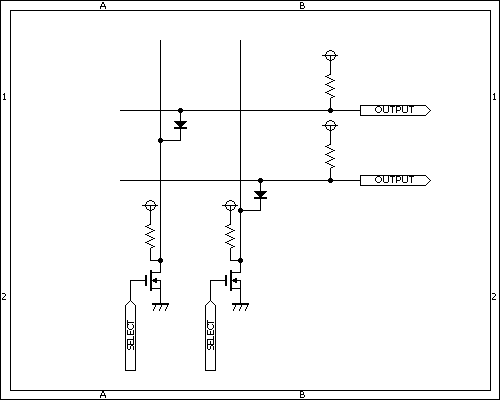

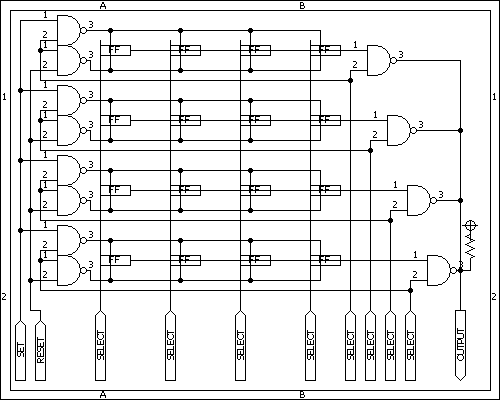

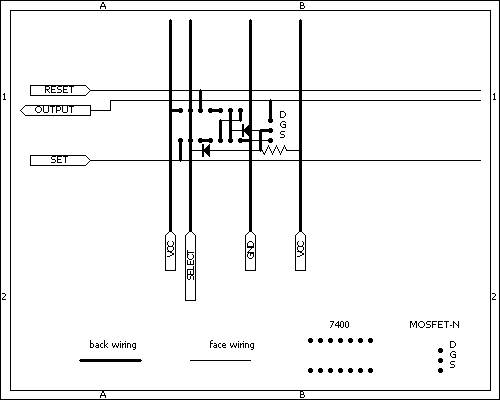

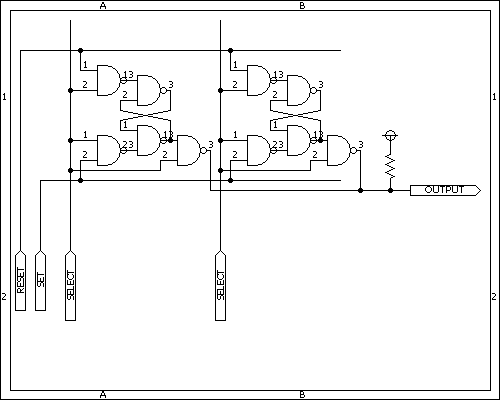

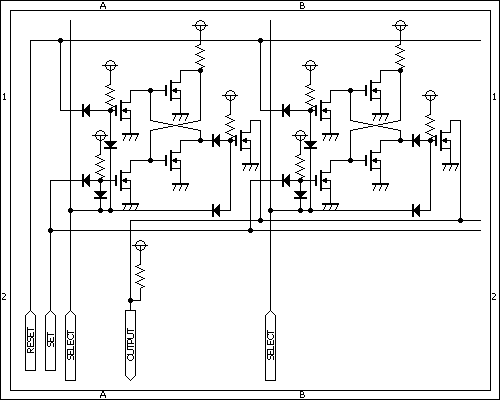

フリップフロップ [配線]

2007年4月27日

1ビットあたり、7400 を一つ、MOSFET を一つ、ダイオード2つ、抵抗を一つの設計。

この回路は、4/26の2つの回路の折衷案。フリップフロップ部分と入力の選択に7400を、出力の選択にMOSFETを用いている。

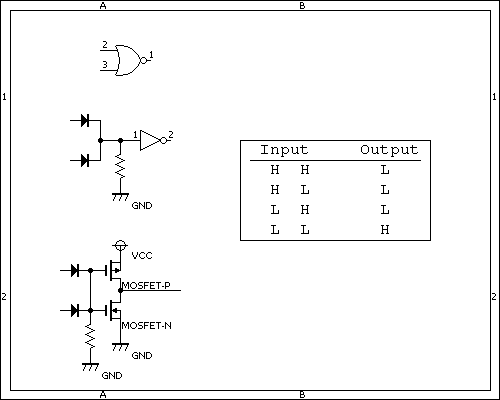

フリップフロップ [デジタル回路]

2007年4月25日

RAMの基本となる、記憶回路。記憶自体は2つのNANDで実現できるが、選択信号による接続・非接続の部分に3つのNANDが要りそう。再考の余地あり。

もしかしたらこの部分は、はじめからMOSFETで組んだ方が楽かもしれない。

一方で、ROMの方はダイオード一本で1ビット出来そうである。もしかしたら、ROMの容量を上げて、RAMの容量は必要最小限に抑えるかもしれない。

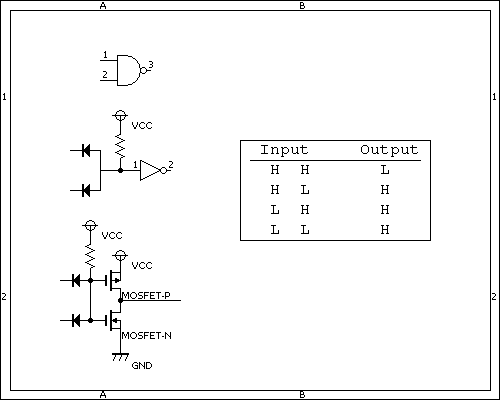

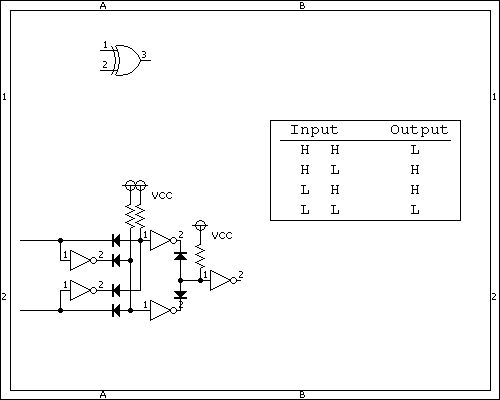

XOR回路 [デジタル回路]

2007年4月25日

XOR回路はすなわち、ビット加算回路である。キャリービットは、入力値のANDで得られる。多ビットの加算には、この加算回路を二つ用いる。この場合のキャリービットは、両方のキャリービットのORで得られる。